诗话唐代围棋活动

王增明, 苏令娴

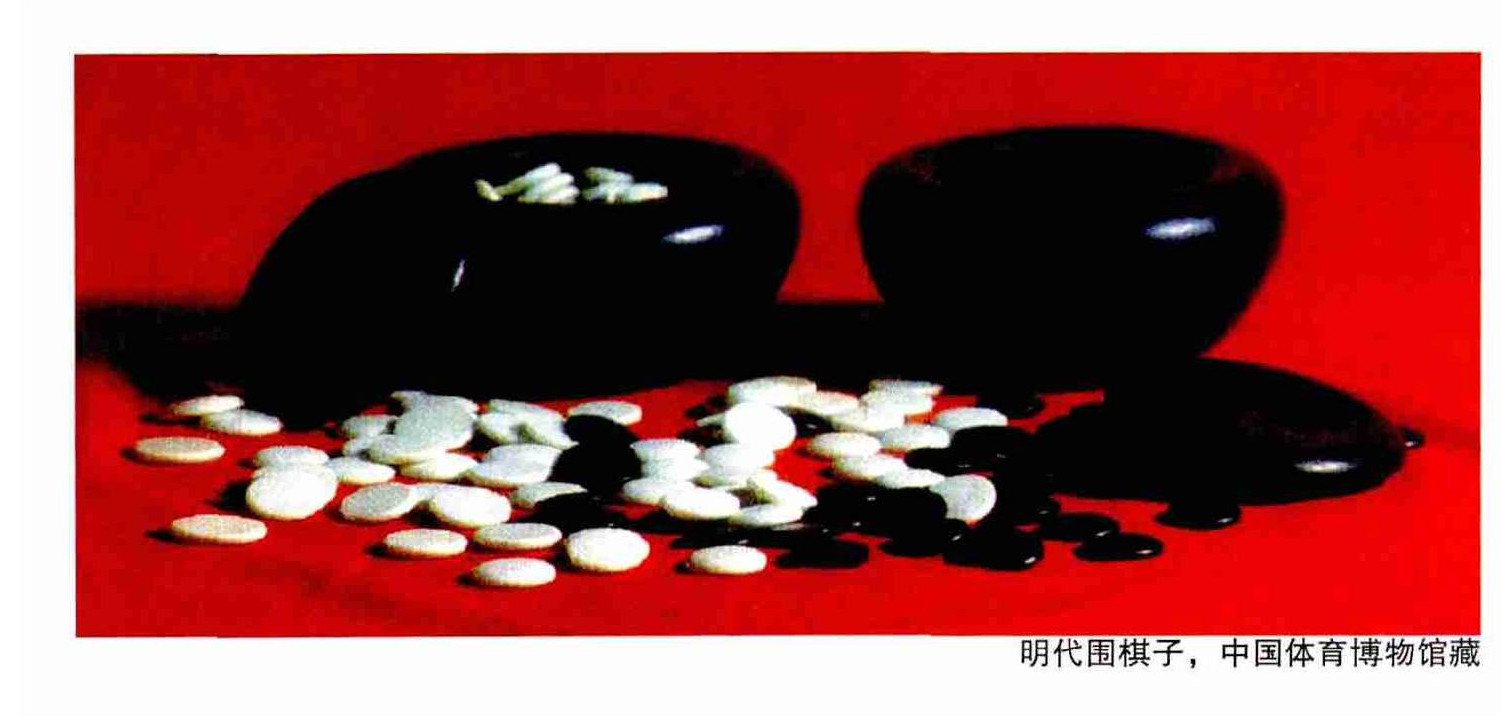

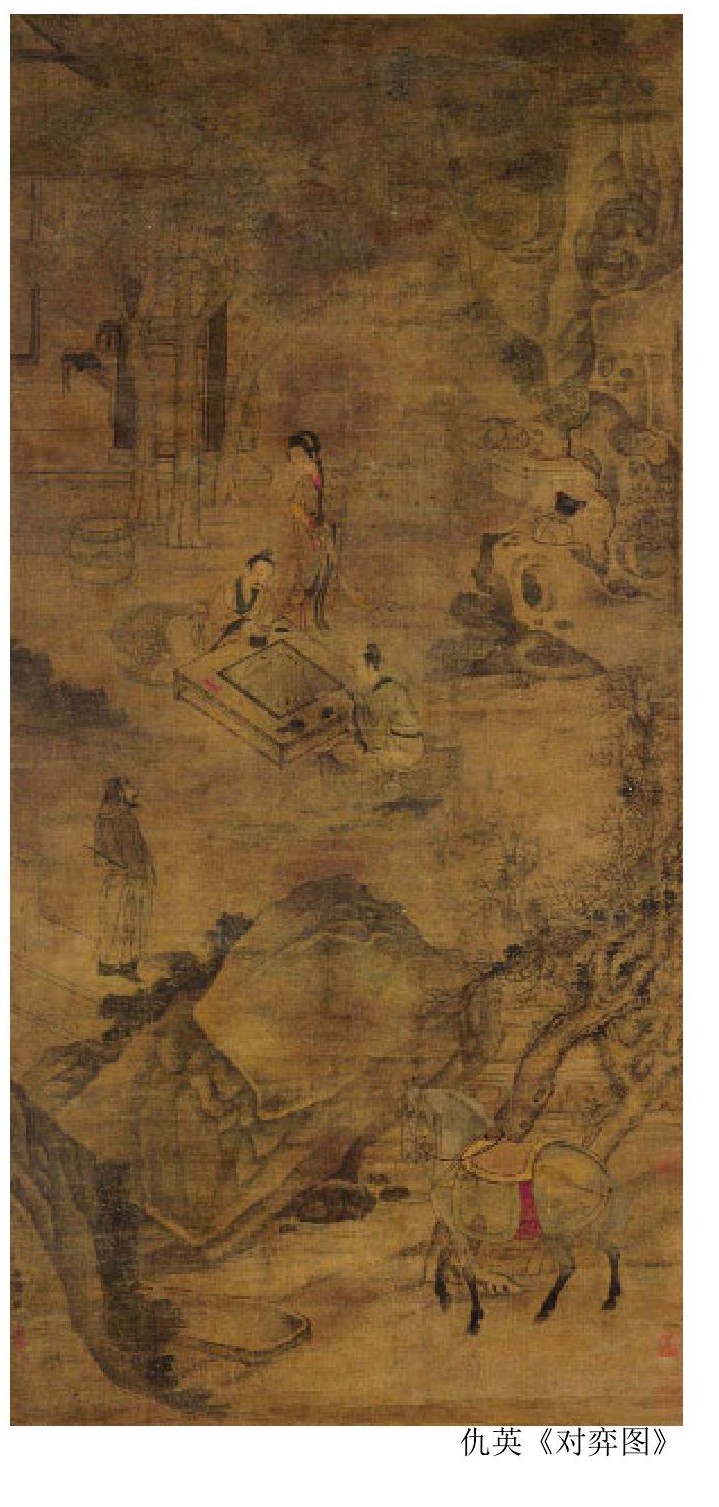

围棋, 中国古代传统棋种, 被人们形象地比喻为黑白世界的棋类活动, 是古今人们酷爱的娱乐活动, 同时也是中外历史上最古老的一种棋艺。特别是围棋发展到了盛唐时期, 就成为了中国古老围棋活动发展的一个重要时期, 即承前启后时期, 这可以从流传至今的唐代诗歌中就可看出当时承前启后的盛况。

裴说

十九条平路, 言平又嶮巇。人心无算处, 国手有输时。

势迴流星远, 声乾下雹迟。临轩才一局, 寒日又西垂。

诗中首先描写了围棋盘的形象, 棋盘上横竖十九条线, 看起来普普通通, 平淡无奇, 实际上却布满了艰难险阻, 下棋时每布一子, 每走一步都是艰险难行的。这险阻有时令人莫测高深, 即使是下围棋的国手也难免有输棋的时候。围棋的局势千变万化, 一步棋快似流星, 另一步棋却迟迟难下。对奕的棋手对坐堂前廊下, 刚刚下完一局棋, 不觉已是寒日西斜、日暮黄昏。

诗中写出下围棋看似平常, 而实确不易。棋局变化莫测, 必须沉着冷静, 不可掉以轻心。

观棋

杜苟鹤

对面不相见, 用心同用兵。算人常欲杀, 顧巳自贪生。

得势侵吞远, 乘危打劫嬴。有时逢敌手, 当局到深更。

这上首诗写诗人观看别人下围棋的情景。两人对弈, 虽相对而坐却好像不曾相见, 因为都是默默不语。然而却各自用尽心思, 如同两军对阵, 都在运用智谋战胜对方。他们一方面要用计谋打出棋子杀伤对方, 一方面又要顾全自己不被对方杀伤。自己一方形势有利时就要毫不犹豫地吞掉对方的棋子, 趁着对方不利的局势, 取得优势夺取胜利。如果两人是棋逢对手, 势均力敌, 这一局棋会下到深更半夜。

这首观棋诗写得十分细腻, 把双方下棋的战术及心理状态都勾画得十分真切。

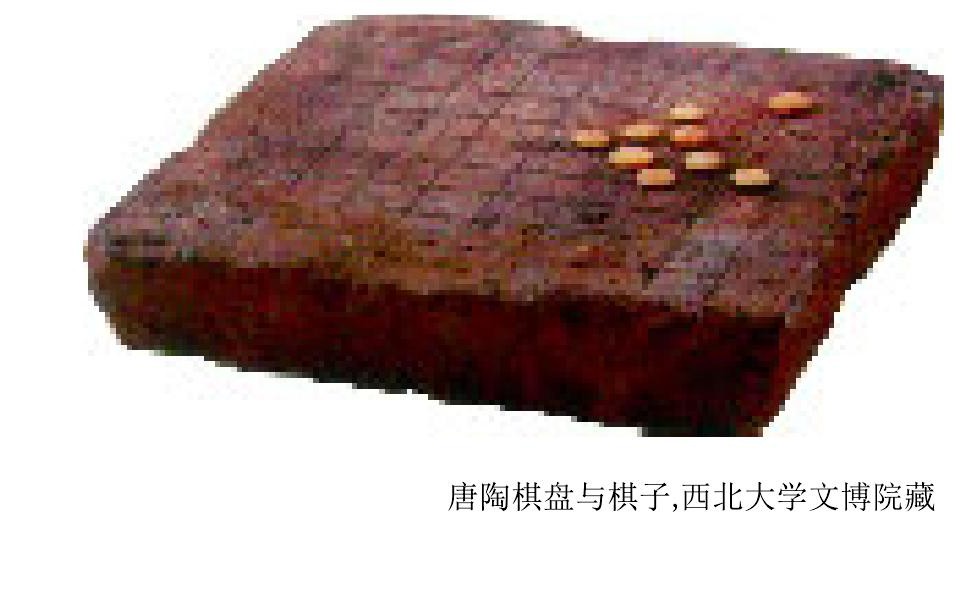

围棋, 是两人对弈, 用棋盘和棋子进行。有对子局和让子棋之分。开局后, 双方在棋盘的交叉点轮流下子 (已有子的交叉点和禁者点不得下子) , 一步棋只能下一子, 下定后不可再移动位置。着法多变, 斗智斗勇, 趣味横生。所以, 围棋具有深奥的科学性, 首先是和科学性有关;其次是和天文知识、哲学思想有关;再其次是和军事学有关。这些知识量的包含, 应追溯到中国古老围棋的蒙发时期。

先秦时期的《世本》记载:“尧造围棋, 丹朱善之。”到了晋朝, 张华继承上述说法, 在他编著的《博物志》中说:“尧造围棋, 以教子丹朱, 或云, 舜以子商均愚, 故作围棋以教之。”说明此戏从开始已孕着开发智力的因素。就此传说, 有学者推断说, 尧舜时期, 业已出现了部落战争。在研究作战计划的会议上, 为了直观显示各参会者个人的意见, 就地画图, 用两色石子代表作战双方将帅与士卒的位置, 以及作战想法。这种表达个人意见的方法, 后来被人模仿, 创造这种游戏, 可能就是最原始的围棋。又有人认为,围棋子署名称传奇私服, 可能体现了原始社会的民主平等精神以及不显示等级吧。

春秋战国时期, 围棋已在社会上广泛流传。到了秦统一六国以后, 围棋活动鲜有记载, 诸如, 《西京杂记》就有西汉初年“杜陵杜夫子善弈棋, 为天下第一人”。这说明到了汉代, 原先围棋与六博界线不分的局面基本清楚了。故有如下论述:“夫博悬于投, 不专在行, 优者不遇, 劣者有侥幸。至于弈则不然, 高于相推, 人有等级。”进而说明围棋到了汉代, 围棋完全靠智力分出高低, 即智者得胜, 愚者则败。

观棋歌送儇师西游

刘禹锡

长沙男子东林师, 闲读《艺经》工弈棋。有时凝思如入定, 暗覆一局谁能知。

今年访予来小桂, 方袍袖中贮新势。山人无事秋日长, 白昼懵懂眠匡牀。

因君临局看斗智, 不觉迟景沉西墙。自从山人遇樵子, 直到开元王长史。

前身后身付餘习, 百变千化无穷已。初凝磊落曙天星, 次见搏击三秋兵。

雁行布阵众未晓, 虎穴得子人皆惊。行尽三湘不逢敌, 终日饶人损机格。

自言台阁有知音, 悠然远起西游心。商山夏木阴寂寂,好处徘徊驻飞锡。

忽思争道画平沙传奇sf, 独笑无言心有适。蔼蔼京城在九天, 贵游豪士足华筵。

此时一行过人意, 赌取声名不要钱。

诗的开头称赞儇师, 说他闲暇时钻研《艺经》, 尤其擅下围棋盘之术, 儇师下棋有时凝神思索, 如同佛家打坐入定一样, 看起来他的思绪好像凝滞住了, 他胸中对棋局怎样思谋筹划又有谁能得知呢!今年儇师来访问我, 他的袖袍中, 手指之间一定暗藏着下围棋的新招数, 我在山城闲居无事, 长日漫漫以消愁解闷, 常常是白昼昏睡懵懵懂懂, 但是儇师下围棋却吸引了我, 他在下围棋时的智谋令人敬献, 一局围棋下完, 不觉已是夕阳西下, 暮色降临。从东晋的山人到唐开元年间的王长史, 围棋的渊源流长, 善下围棋的能手也很多, 都是值得学习的。儇师的棋势千变万化, 他的棋局初看好像是晴天夜晚的星辰, 进一步观棋, 则会发现拼杀之势如临大敌, 他布棋严整好像大雁成行, 但是如何拼战却令人猜不出奥妙。突然, 虎穴得子, 真叫人惊讶叫绝, 儇师所到之处没有遇上强硬的对手, 下棋总是宽让别人而不能发挥他下棋的智谋, 儇师自言在台阁有他下围棋的知音, 可以一起切磋棋艺, 所以便萌生了远游寻觅知音的想法。当儇师西游之时, 正值商山树木遮天蔽日, 林中凉爽寂静, 在这里宜于徘徊逗留驻足休息。忽又想到路途之上尽是一望无际的平纱, 望见这样的景象, 虽然没有言语而心中是安适的。想象中那蔼然可亲的京城还很遥远, 在京城中那些豪门贵族正在豪华的筵席上开怀畅饮, 儇师却在这种时刻西行远游去寻找下棋的知音, 这是为了什么呢?并不是为了金钱享受, 而是为了让棋术名传天下。

诗中写出了下棋者的神情专注、棋势利化、布棋的神妙, 并写出儇师西游寻知音的诚意, 表现了儇师对围棋的执著追求。

送国棋王逢

杜牧

玉子纹楸一路绕, 最宜簷雨竹萧萧。赢形暗去春泉长, 猛势横来野火烧。

守道还如周柱史, 塵兵不羡霍嫖姚。浮生七十更万日, 与子期于局上销。

这首诗是杜牧赠给国棋手王逢的, 他写道围棋的棋盘和棋子都十分讲究, 那布满横竖棋格的棋盘上摆着玉制的棋子。小雨淅沥, 竹林萧萧, 此时下棋, 最富情趣, 接着四句写了下棋的策略, 要不贪, 不怯。不贪, 像春泉流长。老子道:不怯, 像野火横烂, 霍去病用兵。最后写自己如能活到古稀之年, 定然还要与王逢在棋局上竞输赢、见高低。

诗中主要写了下围棋的策略, 说明了不贪、不怯的辩证关系。

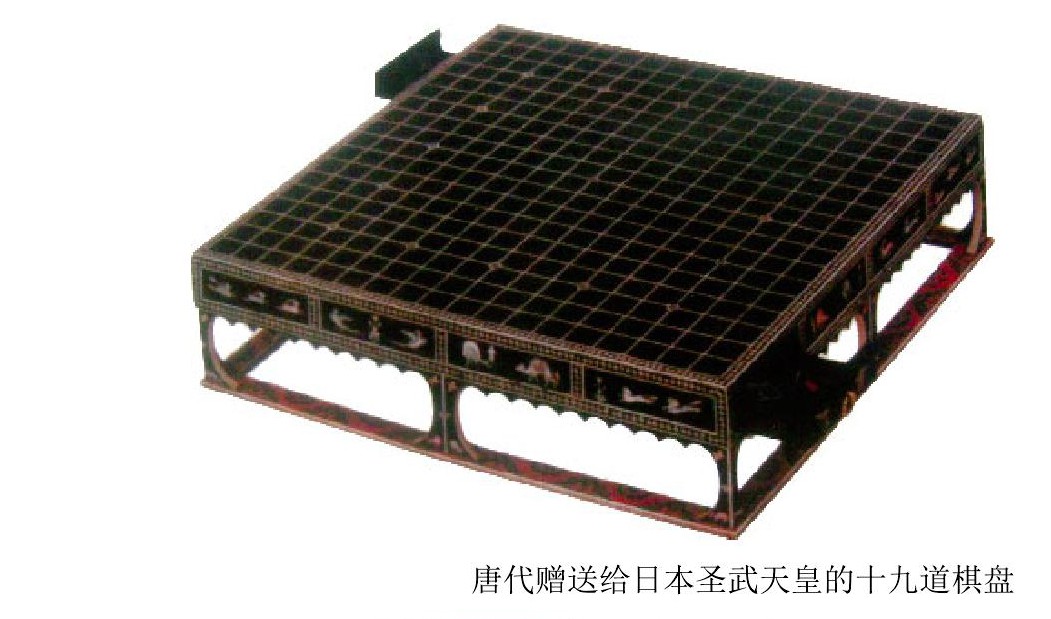

从以上记述可以看出, 中国围棋之制曾有过两次重大的变革:第一次在魏晋前后, 围棋局道是十七道与十九道并存时期;第二次在隋唐至宋元时期, 围棋局道只保留了十九道的形制, 十七道不存在了, 同时又定型了围棋的九品级。《艺经·棋品》记载:“夫围棋之品有九:一曰入神, 二曰坐照, 三曰具体, 四曰通幽, 五曰用智, 六曰小巧, 七曰斗力, 八曰若愚, 九曰守拙。九品之外, 今不复云。”这就成为中国围棋发展史上的重要时期。

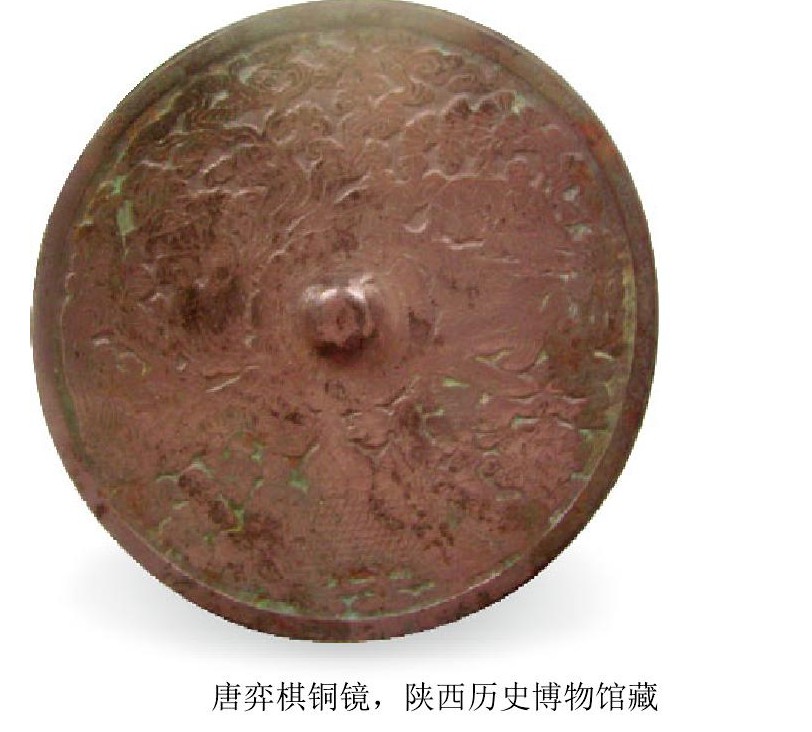

唐代“棋待诏”制度实施, 是中国围棋发展史上的一个新的标志。在唐代的官制中设有棋官, 名曰“翰林院待诏”。棋待诏和其他诸艺待诏一样各居一院, 陪同皇帝下棋娱乐。在唐代翰林院设置棋待诏, 这就大大提高了围棋的声誉。因此, 在唐代的诗人中, 也就不无围棋诗篇者。

江村

杜甫

清江一曲抱村流, 长夏江村事事幽。自去自来梁上燕, 相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局, 稚子敲针作钓钩。多病所须唯药物, 微躯此外更何愁。

诗的开头写出了初夏时节, 浣花美畔, 江流曲折, 江水清澈, 一片幽雅恬静的江村田园景象。“事事幽”道出全诗旨意。以下四句紧接“事事幽”写出梁间飞燕自由自在、自来自去, 江上白鸥相亲相爱、相伴相随。诗人通过自然景物写出了闲适的情趣, 并很自然地由物情转入写人情, 看老妻画纸为棋盘, 情态可亲;看幼子弯针作钓钩, 天真可爱, 人情的雅趣使人感到快慰。这里写出了诗人饱经离乱之苦、喜获家室之乐的喜悦。最后两句看似喜幸之词, 却包含着不少悲苦之情。诗人的闲适之情, 正因为有故人供缘米, “更何求”, 正说明已有所求, 唯恐而不得的艰难贫苦的辛酸之情。

从本诗的五六勾可以看出下棋和钓鱼在唐代已是民间很流行的体育活动。

登观音台望城

白居易

千百家似围棋局, 十二街如种菜畦。遥认微微入朝火, 一条星宿五门西。

诗中写诗人登高望城的感受。他登上观音台看到城中千家万户, 座座房舍, 像围棋棋盘一样, 横成行, 纵成列, 整整齐齐。再看那十二条街市犹如种菜的畦埂一样, 阡陌纵横, 却原来是一颗星辰斜挂在西边天际。

诗中不是写如何下围棋, 而是用围棋棋盘的形状和菜畦的形状, 比喻当时人们的生产和生活情况。

唐代翰林院棋待诏中, 有名气者是王积新、王叔文、王倚、顾师言、滑能和朴球等。其中典故者有顾师言、王积新等。

唐人薛用弱《集异记》中记述一段棋待诏王积薪的传说, “安史之乱”时, 王积薪随唐玄宗逃亡去四川。一天, 途经一小镇, 居一山村人家, 主人为婆媳二人。在夜深天寒中, 婆娘无一为乐, 二人商议以下围棋助兴。此时, 住在另一房的王积薪心想, 房间没有灯火, 如何围棋呢?只听儿媳妇说:我在东五南九置上一子。婆婆回应:我在东五南十二应一子, 如此反复对弈, 共下了36子, 婆婆说:这局我输了。王积薪听完以后, 老琢磨不到要领, 第二天一起床, 就向婆媳二人请教弈棋之道, 儿媳就昨晚棋局略加提示, 王积薪大开眼界, 受益匪浅。随后, 王积薪请婆媳再将棋道讲深点。婆婆笑道:就此, 已无敌八间矣。王积薪无奈转身走去, 仅走了几十步, 回头看时村庄已经不见了, 方知道他们都是仙人。受此仙人指点, 王积薪棋艺又有长足进步。此传说可能是有人的虚构, 但可以从中印证唐代妇女也很喜欢下围棋, 不乏也有高人存在, 并从侧面告诉人们, 唐代已有了下盲棋的范例。

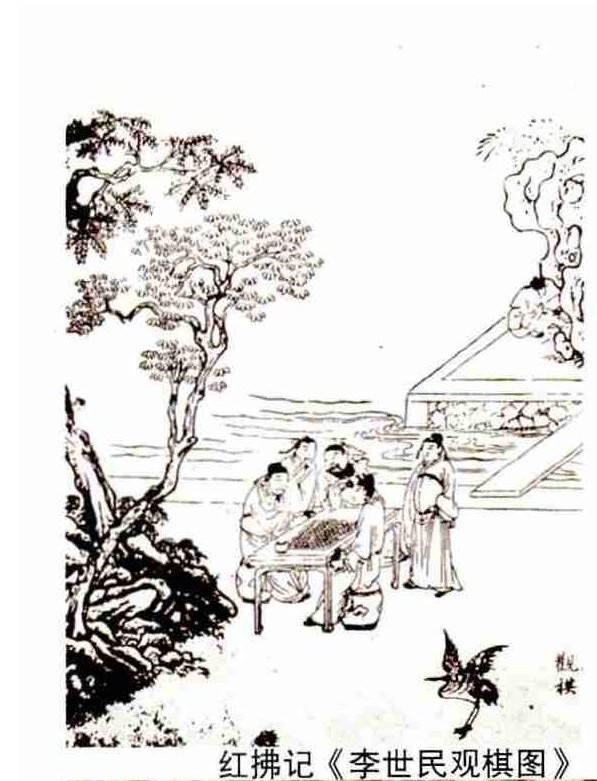

唐宣宗大中二年 (848) 三月己酉, 日本国派王子来长安进贡。因王子在国内围棋水平很高, 访问时带来了颇有讲究的玉制围棋和棋子, 准备与唐朝翰林院围棋手对弈。

当日本王子到了长安城以后, 唐朝礼部给了热情接待。随后, 唐宣宗为日本王子在宫城里举行了一次盛大的招待宴会。席间, 日本王子提出与大唐围棋国手进行一次友谊比赛, 礼部官员即将请求呈报给宣宗, 获得同意以后, 一场高规格又暗藏玄机的中日围棋赛就在这开始了。

时有著名围棋国手叫顾师言, 因为棋艺高超, 晋为棋待诏, 陪同宣宗下棋。比赛时, 礼部把顾师言以大唐围棋第三名介给日本王子, 并说:“我大唐有个规矩, 凡想与我国围棋手冠军对弈, 必须先与第三名对弈, 胜了再与第二名对弈, 最后才能与国手冠军对弈。”日本王子听完礼部介绍以后, 感到也有道理, 即拿出随身带来的玉制棋盘和棋子向大家介绍说:“这棋子是从我国以东三万里的一个集真岛上得来的, 这个岛上有个凝霞台, 台上有个手淡池, 池中自然生成玉棋子, 不需加工, 色有两种, 黑白分明, 光洁晶莹, 因为它冬暖夏凉, 故称为冷暖玉。”

比赛开始以后, 双方都很慬慎, 顾师言始终全神贯注, 着着棋都要深思熟虑后才动手, 不然, 他怕受挫, 有辱君命。日本王子, 心事重重, 每见顾师言移动一个棋子, 总是瞪目缩臂, 神色紧张, 因为他怕他自己这个日本国围棋冠军输给大唐第三把手, 那太丢人, 所以越下心里越紧张, 手心直冒冷汗。最后, 经过三十三招较量, 顾师言终于取得胜利。日本王子不得不感叹地说:“小国之一, 不及大国之三。” (《册府元龟》846卷, 奕棋部) 这就是说, 我这个日本国的围棋冠军, 来到大唐长安城还战胜不过一个第三名, 真是惭愧呀!

通过上述记载, 或许可以说这是长安城最早的国际围棋赛了。

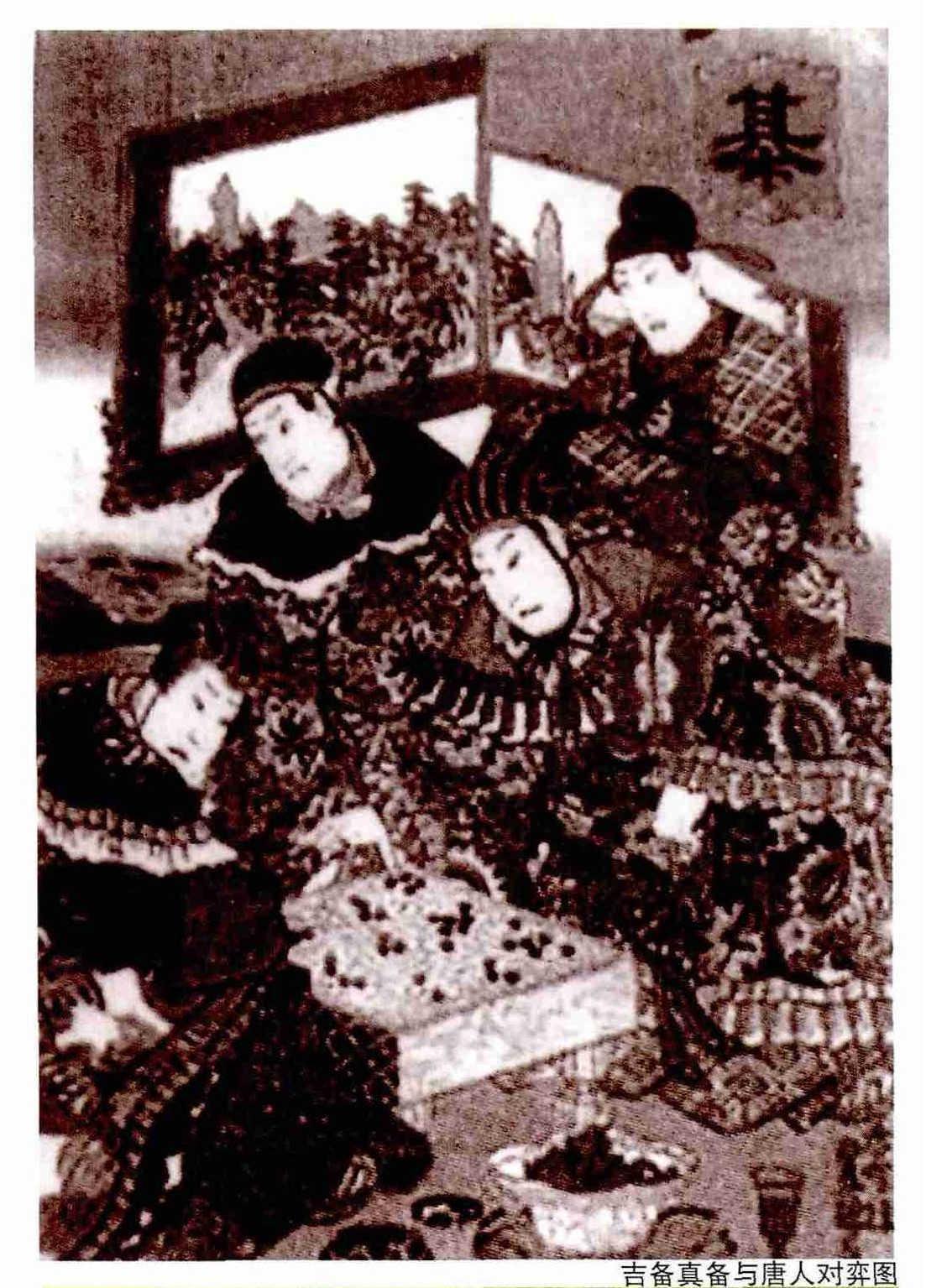

日本的围棋, 据传说, 是唐玄宗时期, 日本使臣吉备真备来到长安以后, 学会了下围棋, 曾与当时长安围棋高手玄宗对过弈, 每逢两人对弈时, 总是难分难解, 引来不少大臣围观。有一次, 玄宗把棋子放在棋盘的“天元”上, 吉备真备大为吃惊, 但他沉思后, 以法炮制, 把棋子放在玄宗的“天元”上, 玄宗见状, 大笑戏言:“棋子上放棋子, 这可是古今少有的事!”虽然此为笑话, 但吉备真备把围棋带回日本后, 积极推广这是有据可证的。直至这次中日围棋比赛, 围棋在日本的开展已有一百多年的历史, 因而才会出现日本王子这样的围棋高手。另外, 日本奈良正仓院收藏的一副《唐代紫檀木围棋盘》的存在, 也是一个佐证。

石棋局献时宰

李中

得从岳叟诚堪重, 卻献皋夔事更宜。公退启枰书院静, 日斜收子竹阴移。

适情岂待樵柯烂, 罢局还应屐齿隳。预想幽窗风雨夜, 一灯闲照覆图时。

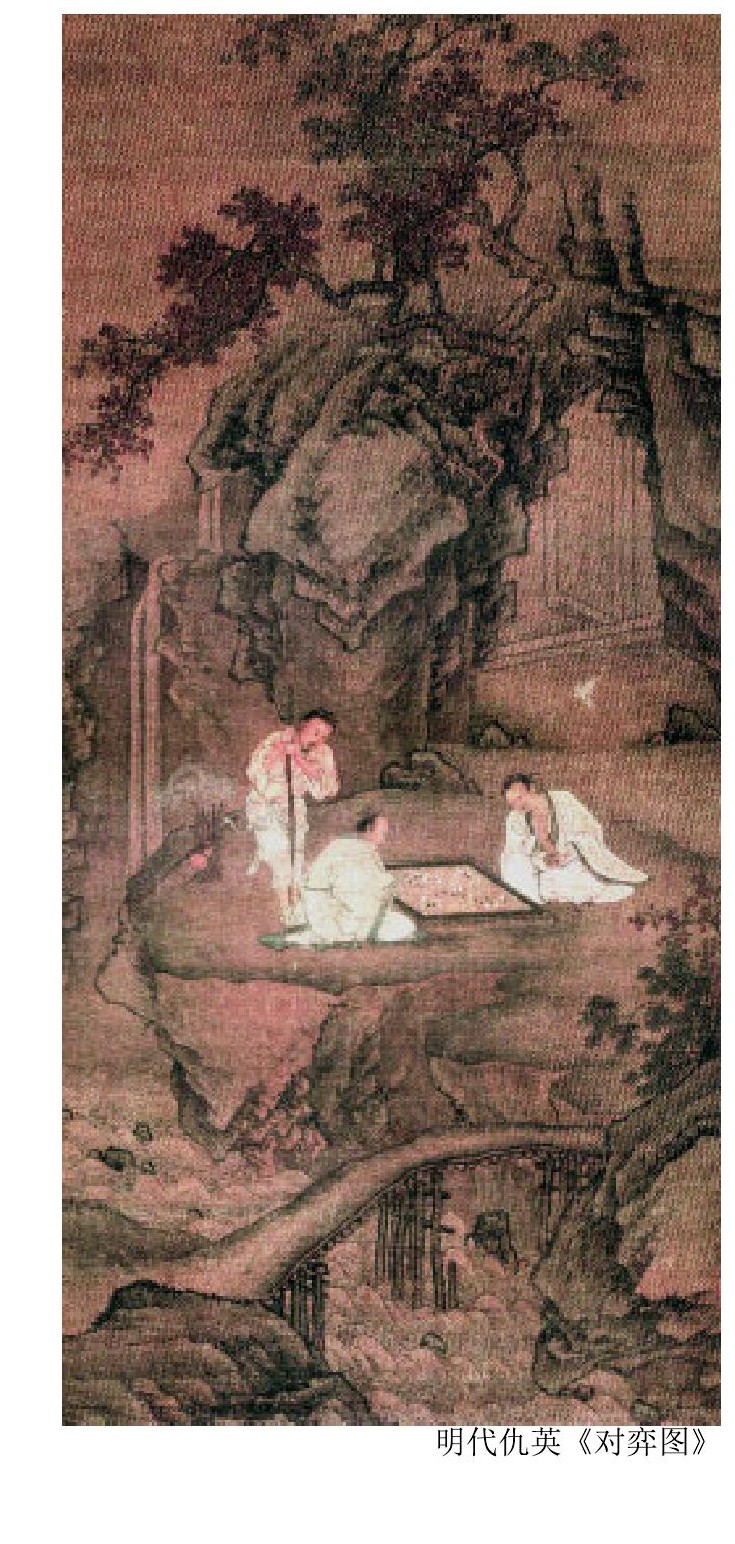

诗中写道自己能够跟从乐叟下棋, 实在是值得庆幸的事。第二句是说一盘围棋下完归去之时, 书院中一片静悄悄, 收拾棋盘棋子已经是红日西斜竹影偏倚。接着写下棋的情趣很高, 就是砍柴的斧头烂掉又有何妨, 一局棋下完连脚上穿的木鞋的鞋齿都毁坏了。“烂柯”这一典故, 前面诗中已经提到, 在此句诗中也同样是用“烂柯”比喻下围棋。最后两句写诗人的想象, 在风风雨雨的夜晚, 在幽静的窗前, 明灯闪烁, 正是下围棋的好时光。

看棋

王建

彼此抽先局势平, 傍人道死的还生。两边对坐无言语, 尽日时闻下子声。

诗的开头写两人对弈下成平局, 真是棋逢对手, 胜负难分。观棋的人眼看这边好像走了一步死棋, 局势相当危险, 但棋手布棋却能死而逢生, 转危为安。诗的后两句进一步写两人下棋入患的情景, 两人对坐无语, 有时甚至能终日对弈, 除了能听到一声声举棋下子的声音外, 周围非常寂静。

诗中描绘围棋比赛的特点, 表面棋手相对无语, 十分安静, 而实际一场棋战却在激烈地进行。

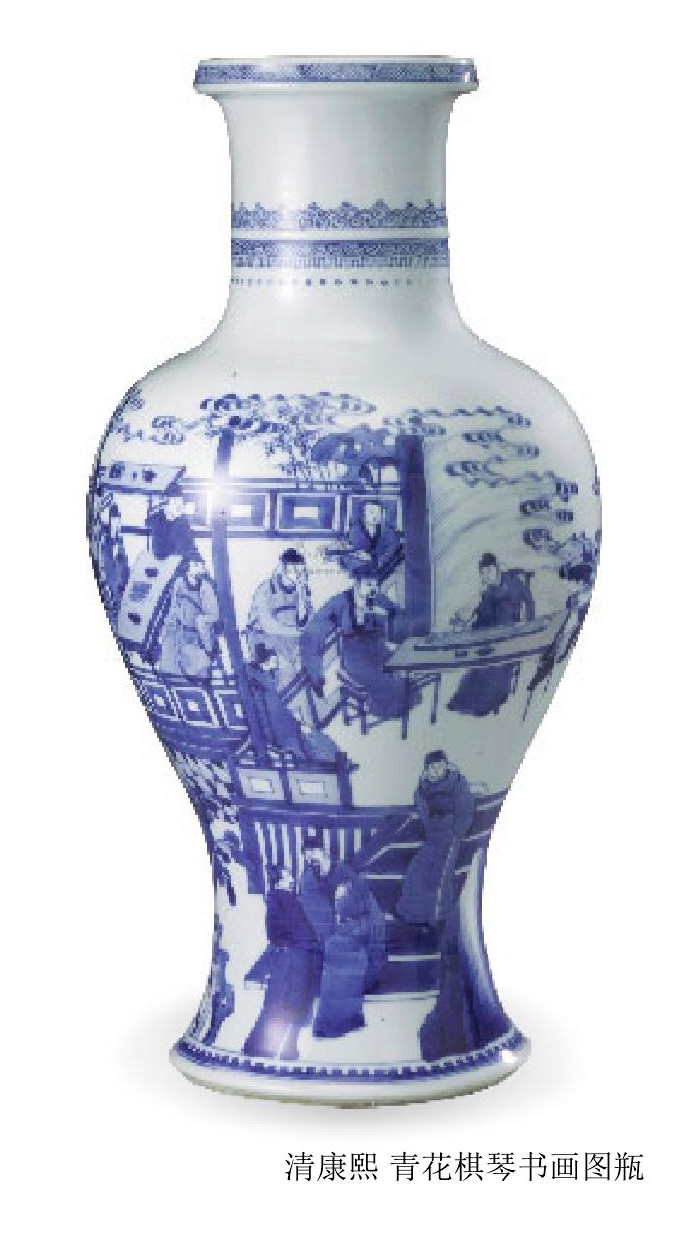

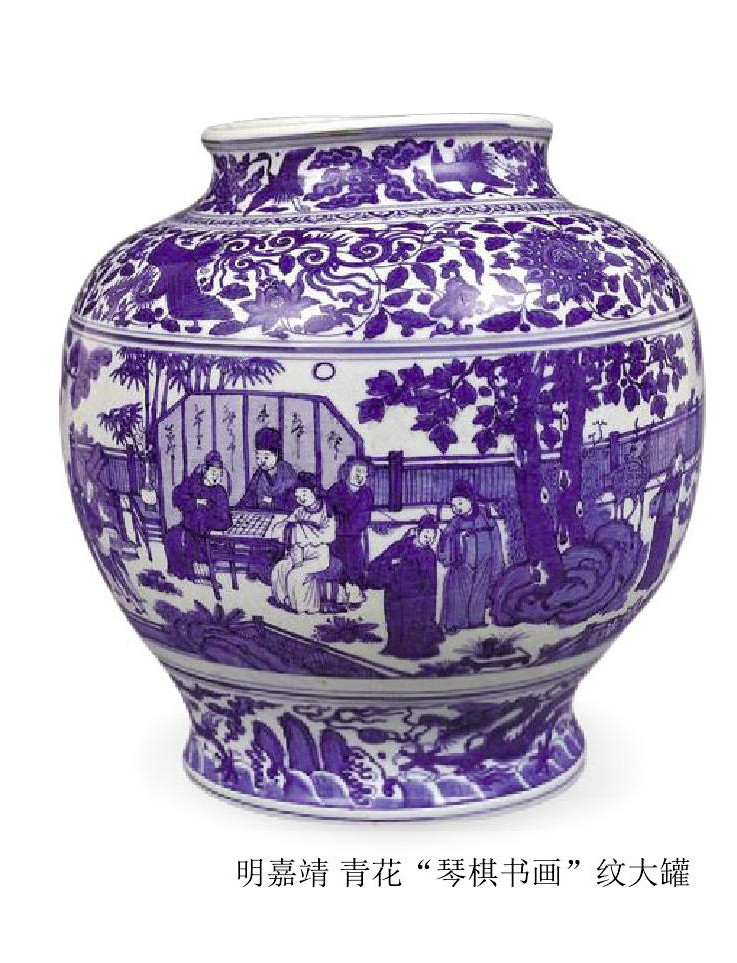

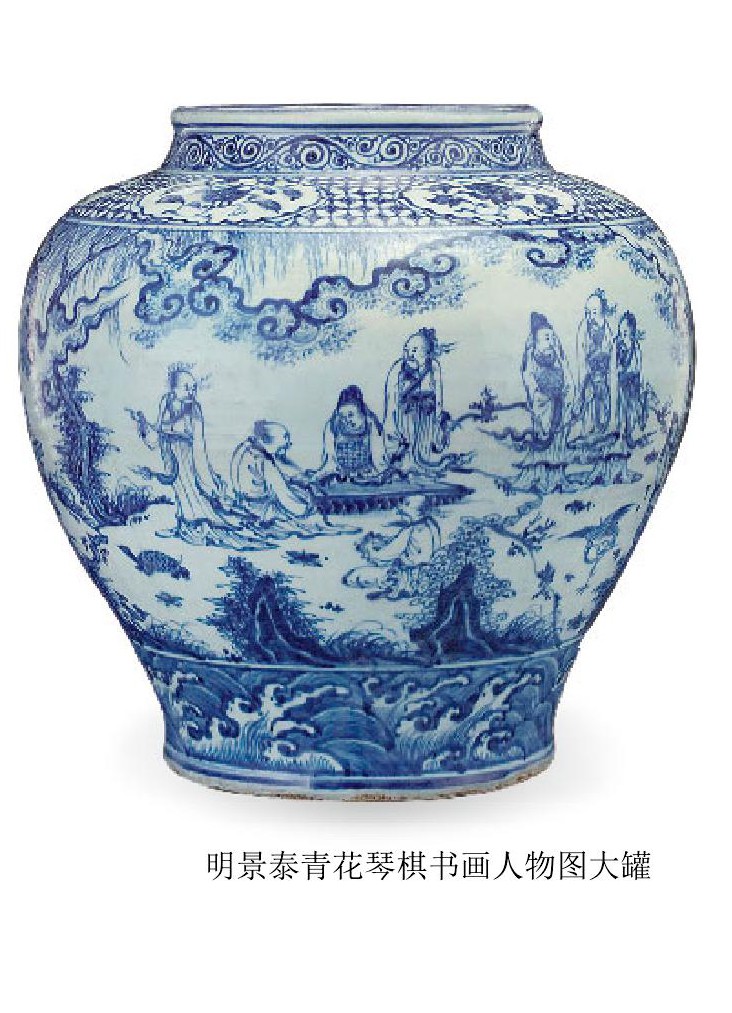

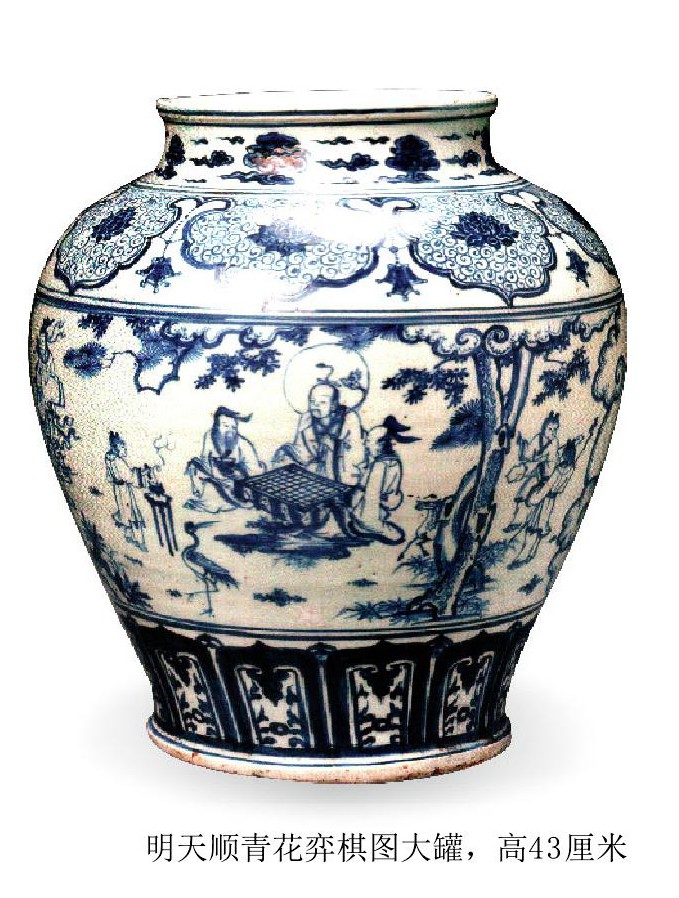

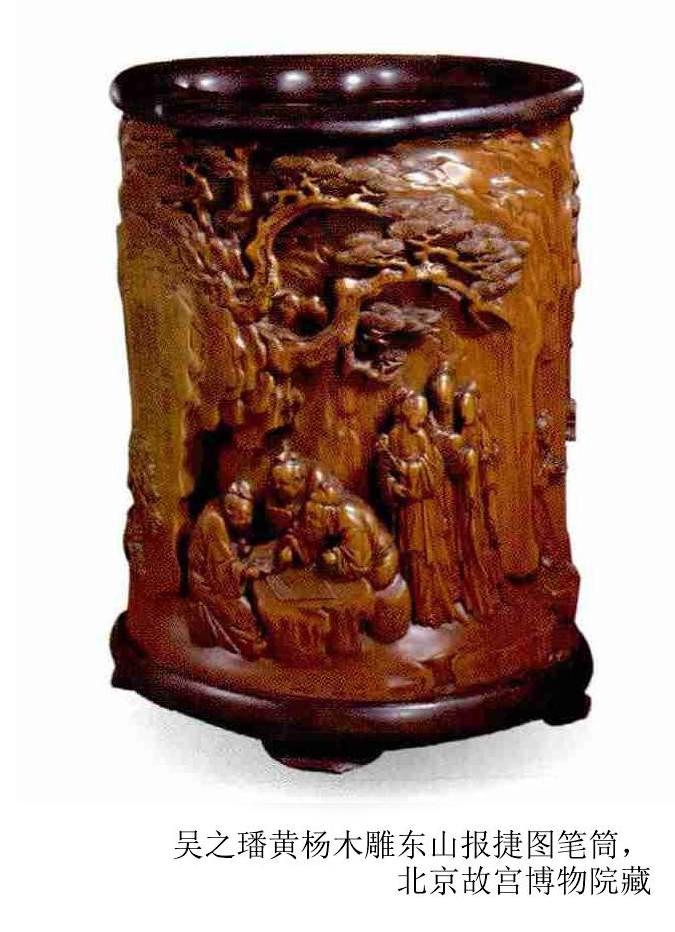

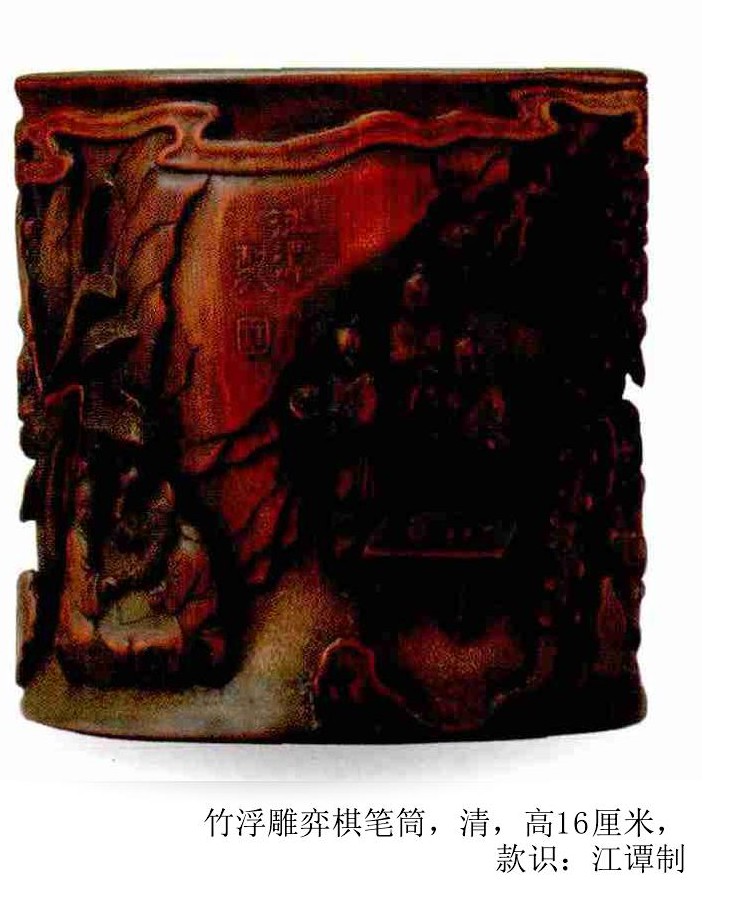

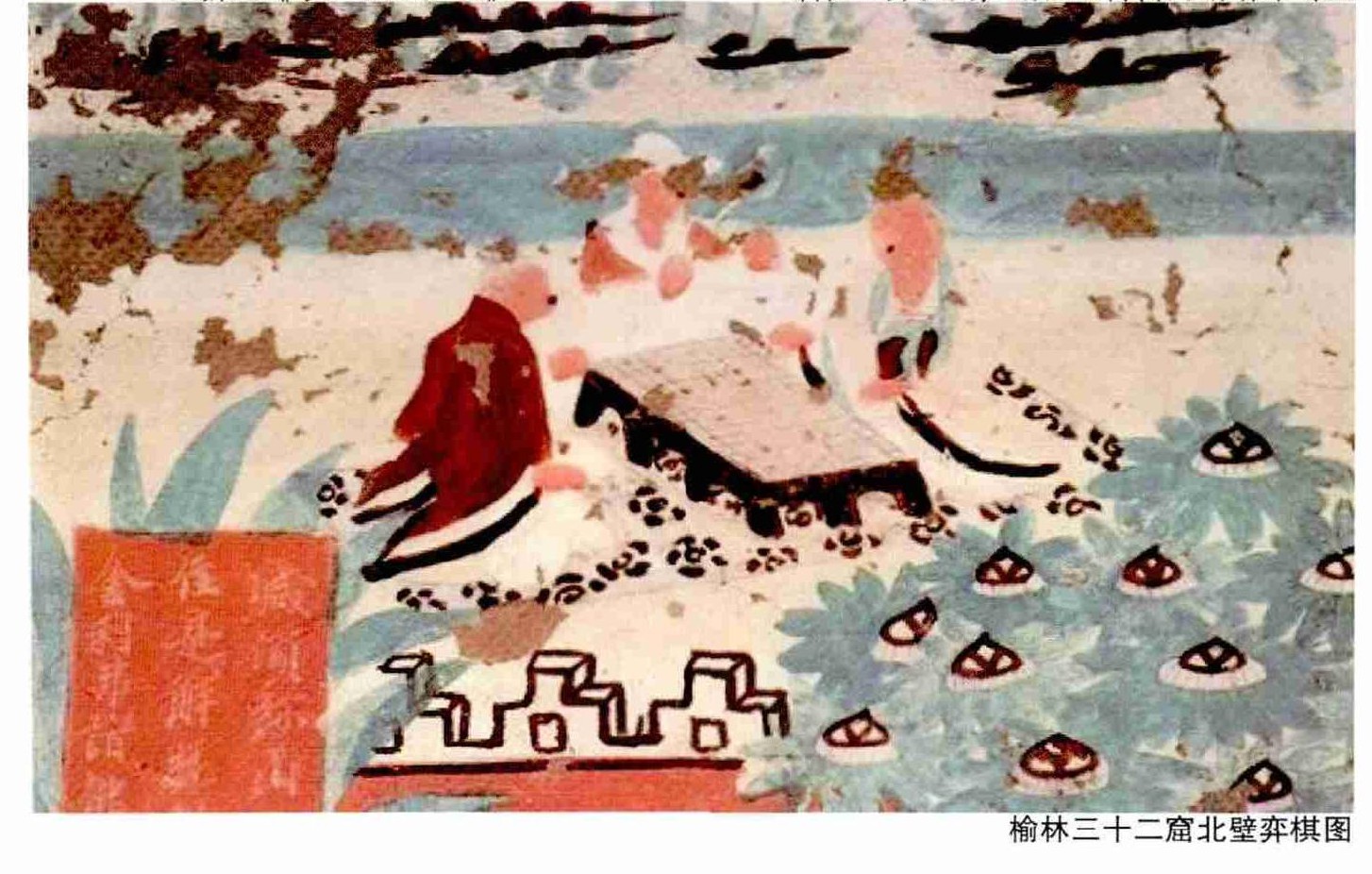

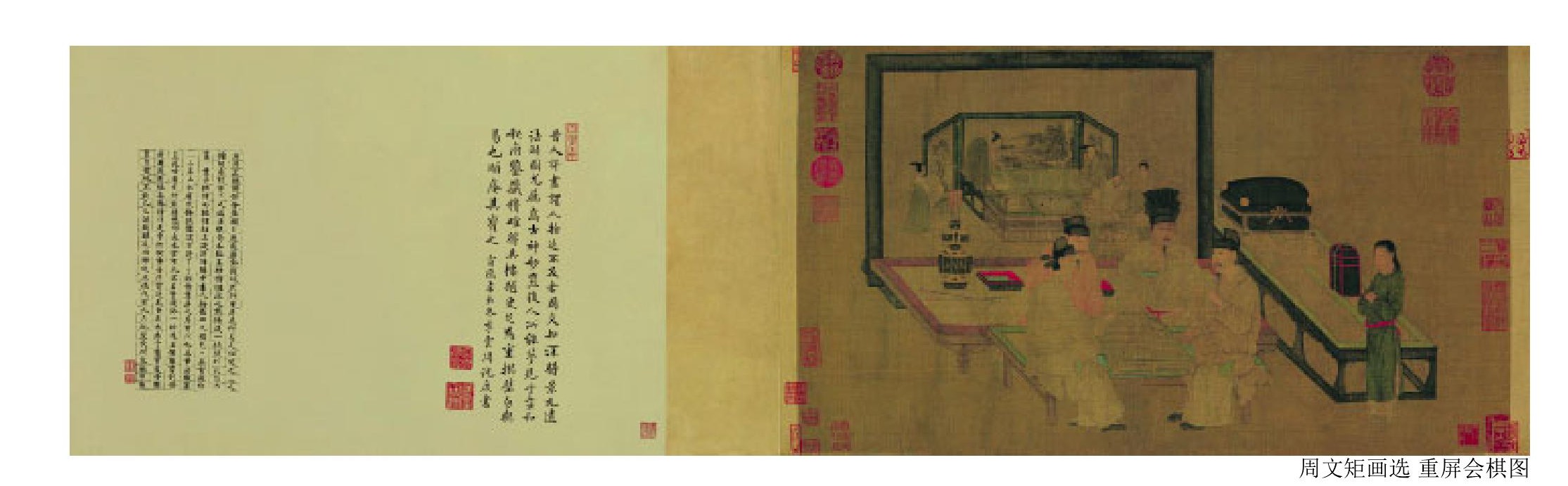

宋元至明清, 中国围棋水平迅速获得提高。呈现出的大好局面是, 流派纷呈, 竞赛繁多, 中外棋艺交流频繁, 使得围棋在国内更加普及。特别是这个时期出现了两个可喜情况, 一是民间围棋活动十分活跃, 二是一些民间棋艺家编撰了大量的围棋谱专辑。

宫词百余首 (迭一首)

花蕊夫人

其九十九

日高房里学围棋, 等候官家未出时。为睹金钱争路数, 专憂女伴怪来迟。

诗中写道红日高照, 闲居无事, 于是在房中学习下围棋, 等候皇帝尚未到来。为了赢得金钱而争夺下棋的路数。只是担心女伴会责怪她下得这样迟缓。

这首小诗表明下围棋有时可以金钱赌输赢。

诗一首

张鷟

娘子为性好围棋, 逢人剧戏不寻思。气欲断绝失挑眼, 既得速罷即须迟。

诗中写了一位爱好围棋的娘子, 这娘子下围棋十分入迷, 遇到能下围棋的人就更加棋兴大发, 毫不迟疑, 当即摆开棋盘下起棋来。接着两句诗的意思是说围棋局势不利, 使对方由优势变为劣势, 自己一方可转危为安, 以至转败为胜, 在下棋的关键时刻, 要想取得胜利, 不能操之过急。因为欲速则不达, 所以要稳扎稳打, 谨慎从事, 缓慢而慎重地下好每一步棋。

诗中既写了一个女子对围棋的爱好, 又写了下围棋的策略, 可供围棋爱好者细细玩味。